從荒山到綠洲 牛埔泥岩的新生之路

- 更新日期:

- 瀏覽人次:137

從荒山到綠洲 牛埔泥岩的新生之路

臺南與高雄交界的丘陵地帶與臺東利吉綿延著一片世紀級的特殊自然地景——泥岩惡地,是全球唯一位於熱帶氣候區域的惡地地形,受到颱風、暴雨、地震等影響劇烈,侵蝕速率更甚各國。眾所周知,泥岩有著遇水膨脹、乾旱則收縮龜裂的特性,土壤堅硬、鹽分高,植物生長不易,經常是一片地勢崎嶇尖銳、寸草不生的荒漠景象,有「月世界」之稱。

因此怎麼能想像,臺南市龍崎區牛埔泥岩水土保持教學園區周遭,竟是一片綠意盎然、生機蓬勃的宜人景色。當地村民回憶說:「這裡以前也是到處光禿禿的,本來荒涼到不行。」是什麼讓牛埔泥岩「點石成綠」荒山變綠洲?靠的完全是眾人不懈的堅持與水土保持工法科技的精進。牛埔泥岩的故事,蘊含著人們對土地深刻的理解、愛惜,以及對環境永續的努力。

園區的創建 植生的奇蹟

話說牛埔泥岩也曾是以惡地地形聞名的荒野,地面裸露,土壤易受風雨侵蝕,要做好水土保持至為艱鉅。

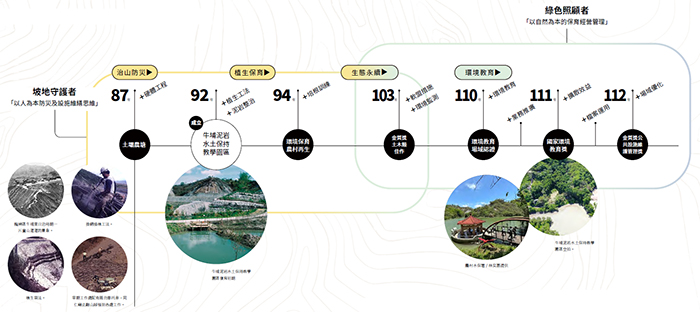

民國92年堪稱牛埔泥岩惡地新生的關鍵點。當年水土保持局第四工程所(農村及水土保持署臺南分署前身)發起埤仔溝溪集水區生態工法博覽會,來自四面八方的專家學者和公部門人員、民眾集會探討如何更好地保護和復育土地。這場盛會不僅促進了知識的傳播,也帶來了一群熱情的水土保持志工,在臺南分署的牽引下,參與了第六屆全國水土保持義工大會師,成為泥岩惡地土地復育工作中不可或缺的力量。

研究者和專家開始深入探索,如何在脆弱的泥岩地形上進行有效的邊坡保護成為研究重點,不斷試驗各種植被恢復、種植草類和水土保持方法,每一次研究、嘗試都是對自然的再次深入了解與知識經驗的交流。在眾人共同努力推動下,同年正式成立了牛埔泥岩水土保持教學園區,濯濯童山的荒野從此邁開了綠色奇蹟之旅。透過實施一系列精心設計的植被恢復和水土保持措施,植生逐漸豐富,生態系統得到了顯著的改善,荒涼如月球表面的惡地一步步變成樹木茂密的綠洲,吸引野生動物來此棲息;每一株草、每一棵樹,都見證了這片土地從貧瘠到繁茂的驚人轉變。

檔案的價值:知識經驗傳承不中斷

民國103年,「牛埔泥岩水土保持教學園區環境改善工程」榮獲第14屆公共工程金質獎土木類佳作,這一殊榮促使園區從傳統的以人為核心的防災和設施維護轉向更加強調自然保育和生態友好的經營管理模式,體現了對環境責任的認知,也展示了園區對可持續發展理念的堅定承諾。民國111年通過環境教育設施場所認證,獲第8屆國家環境教育獎優等獎,隔年再次勇奪第23屆公共工程金質獎公共設施維護管理獎優等獎。

牛埔泥岩水土保持教學園區歷次獲獎,與過去檔案的珍視和運用息息相關;這些榮譽不僅展示了水土保持技術和檔案管理上的成就,更顯示出長期以來檔案整理工作的重要性。因為,每一份記載詳實的檔案、每一次實驗的珍貴紀錄,都是對園區規劃的重要指引,這些檔案紀錄為園區的管理提供了科學依據,為後人提供了豐富的經驗與學習資源,也為整個水土保持和環境保護領域提供了重要的案例參考,見證了見證臺灣水土保持技術的進步和生態保育理念的實踐。

檔案的力量 未來的展望

如今牛埔鬱鬱蒼蒼、山水如畫,安然生存於此的豐富樹草蟲鳥,是無數人的智慧和汗水積累的傲人成果。那些曾在這片土地上辛勤深耕的人們造就了今天的綠意盎然,在這個僻處一隅的惡地山村,寫下一章自然、科技和人文精神交織共存的精采詩篇。