雲林古坑|華南社區

- 更新日期:

- 瀏覽人次:22

雲林古坑|華南社區

林鵰守護通學路

古坑華南是與山林共生的里山聚落

順應現地高低差,結合在地傳統打石技藝

以多條步道串聯國小與共生田間

塑造出富有記憶與溫度的上學路

林鵰展翼,隨禱祝的祭文盤旋在森林與溪谷之間。眾人掬起胭脂色的九重葛與月黃色的文心蘭花瓣,奉於額首,灑落大地,任風輕輕吹拂,把祝福帶往土地、大山與草原,也帶往山腳下嘉南平原的家家戶戶。春分惜山、穀雨告天、立冬謝天,順應四時循環,與萬物生息更迭,是華南村民長久以來力行不輟的生活哲學。

華南全村計有十鄰,常住村民僅百餘人,稀落散佈於山間。面臨人口外流與老化的蠶食鯨吞,華南村以一所面臨廢校的小學為出發點,經校長與老師主動發起,以共生、共學與共好為理念,帶領村民一同改造社區空間、投入環境教育、發展特色產業與食農導覽,成功翻轉限界集落困境。

由縣道149轉進雲206鄉道,青色竹林叢生,碩大的姑婆芋指向樹林包圍的產業道路。向下步行,迎來一片豁然開朗的梯田,這裡曾種滿蒼蒼鬱鬱的茶樹。弛廢數十年後,經村民全體動員,活化荒地為共生田,細心照料的㰀檬、小麥與蔬果正蓬勃生長。茶園廢棄的工寮、配藥室等設施,也重新改建為書屋、食農生態教室等空間,經自然資材打造的竹材步道、棧道及藝術廊道相互串聯。

依循獸徑 聆聽土地心跳聲

共生田的東北角鄰近山坡,順應地勢落差,現由多條生態友善的特色步道組成「華南28號自然公園」,成為適合觀察與學習的無邊界戶外教室。

想要從樹冠層近距離觀察森林生態,可踏上鄰近道路的高架景觀平臺步道。步道採用回收廢棄材料再製的環保塑木,搭配穩固且耐用的鋼料搭構,沿路可見結滿橡實的青剛櫟,棲息其中的紫斑蝶、大赤鼯鼠及巢箱中的鳥類等林間生態。

或可捱著砌石坡腳旁的階梯步道及碎石步道,沿夏豐冬枯的水系,細看新生地上從山麻黃到澀葉榕的樹種演替,微觀小毛蕨、觀音座蓮等蕨類的迷人螺旋,還有機會發現食蛇龜的足跡、食蟹獴的排遺、穿山甲挖掘的洞穴等野生動物蹤跡。兩條步道同樣納入循環理念,使用現地廢棄的碎石重填回舖,沿路搭配多個導覽解說牌,將當地豐富的生態資源、生活文化與歷史記憶,描繪為生動有趣的故事,文字細膩、引人入勝,值得駐足品味。

打石痕跡 先祖汗水鐫刻的記憶

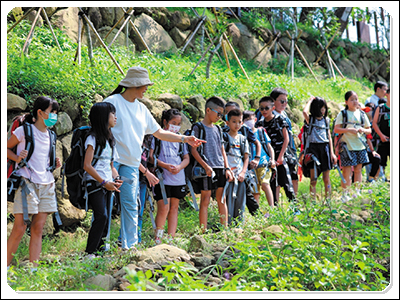

再往前走,樸實的手作步道映入眼簾,這條總計一百九十階的通學古道,由社區老中青少三代及50多年經驗的打石師傅齊心合作,投入近一百天時間親手打鑿、搬運及堆疊而成,從石板邊緣紅銅色的粗曠齒痕,可見眾人一鑽一鑿的艱辛與努力。

據耆老所言,通學古道早年相當簡陋,後來家長就地取材打碎大石、鋪上石板,作為通往國小的上學路。柏油路開闢後,因無人使用而不再修築,人跡也跟著化為獸徑。歷經十餘年時光,如今步道以手作方式復舊重現,不僅提供當地學童一條更安全,也讓曾經模糊消逝的記憶,再次清晰具象於時人眼前。