臺東金峰|嘉蘭社區

- 更新日期:

- 瀏覽人次:34

臺東金峰|嘉蘭社區

茄苳樹下聽故事

風災過後的嘉蘭村積極投入文化傳承與重建

從石板屋復舊、紅藜產業復興到陶珠工藝轉譯

加入改善後的溫泉園區及師法自然的生態廊道

新舊文化相聚匯流,在太麻里溪兩岸綻放迷人丰采

車起枋寮,自強號在軌道上奔馳,穿越中央山脈的西與東,與漸層的太平洋併行,沿途數不盡的隧道與橋樑,如黑夜與白晝反覆輪替,勾引著記憶裡帶著柴油味的淡淡鄉愁。行至太麻里,轉乘客運沿東64線繼續行駛,奔流的太麻里溪映入視野,不到10分鐘車程,即抵達金峰鄉人口最多的聚落-嘉蘭村。

嘉蘭在族語中稱為Buliblosan,意為多霧、多大樹的村落。日治時期因集團移住政策,原居住於知本溪與太麻里溪上游及屏東霧台地區的排灣族及魯凱族族人陸續遷居至此。從豎立的八尊人型立柱,可窺見八個部落胼手胝足建立家園、共同生活的歷史軌跡。

越過百步蛇與山豬牙裝飾的拱門,跟隨圖騰、木雕、石板與彩繪的印記,一路走過部落廣場、天主堂、井字型的工整街區與綠紅屋頂的永久屋,溪谷上的洛神與紅藜結實累累,跨越橋的那頭則是一片茂密的原始森林,嘉蘭村裡新舊風景共融,處處充滿鮮活飽滿的色彩。

莫拉克風災過後,嘉蘭村民積極投入修復重建,透過技藝傳承、場域復舊及發展原鄉特色作物等方式,尋求傳統精神與現代化生活的平衡點。從傳承耆老智慧的vuvu 野校、芭伊工坊裡由婦女手工製作的陶珠手環、卜拉米農坊裡槌搗小米的清脆聲響……嘉蘭部落的傳統文化經過轉譯,如今被賦予全新的生命力。

沉浸溫泉原鄉的祝福與療育

中午時刻,品嚐完小米粽、水煮芋頭與涼拌龍鬚菜等部落料理,不妨來到鄰近的嘉蘭溫泉公園泡泡腳、放鬆身心。

溫泉為當年開鑿自來水井獲得的意外驚喜,42° C 的高純度碳酸泉水透明無色,富含二氧化碳氣泡,有助舒緩疲勞與疼痛, 後又再透過農村再生的協助, 融入部落文化元素,並增設步道、遮蔭及簡易沖洗設施,提升多元服務機能。

蜿蜒的溫泉水道以百步蛇為造型, 頭頂上的格柵彎曲如竹節,節點上鑲嵌著一顆顆圖案各異、色彩繽紛的排灣陶珠: 有代表降福與消災的靈珠(Taiyot)、敏捷與聰慧的蝶蛹之珠(Kalazuwzung)、情人間誓約的彩虹之珠(Olivadaw) 等。日光照射之下,陶珠在水道上展現交疊穿透的光影,宛如無處不在的祈願與祝福。

探索森林 發現部落生活軌跡

從溫泉補足能量,轉向淡綠色的拉冷冷大橋,接續進入太麻里溪右岸,傳承復舊的陳家石板屋、百年歷史的茄苳樹,正敘說著山林與部落悠遠的記憶。近年社區與臺東大學USR計畫共同合作,融入認識山林與尊重自然的永續理念,培養海軍陸戰隊退役後的族人及青年,共同帶領旅人投入攀樹等環境生態教育活動。

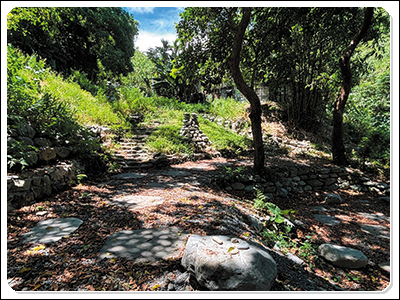

沿溪流走進生態廊道,雙色的合果芋葉伏地蔓延,延伸至溪畔由姑婆芋及野薑花所包圍的砌石平臺;輕倚矮牆,黑色板岩陰刻著白色文字,述說當地豐富多采的生態。平臺則師法部落傳統砌石技藝,整地後先將石塊依大小分類,接著整齊且牢固地向上堆疊,石塊間保留的空隙除能發揮排水功能,也能作為昆蟲和野生動物的棲息地,體現人與森林、溪流及萬物共生的關係。

坐在百年茄苳樹下,黃綠色的小花簇擁枝頭,宛如水花四濺的瀑布,從深綠密葉中傾瀉而下。嘉蘭就像一棵大樹,長久以來吸收這片土地曾經的種種經歷,在嘉蘭落地生根的族人,致力傳承vuvu們的經驗與智慧,用自己的思想與獨有的步調,描繪屬於嘉蘭的理想藍圖,未來也將持續以原鄉作物為特色,朝向發展休閒農業區的願景持續邁進。