讓溪裡的湯鯉回家吧!─五福谷溪防砂壩加強工程

- 更新日期:

- 瀏覽人次:89

讓溪裡的湯鯉回家吧!

五福谷溪防砂壩加強工程

111年優良農業建設工程獎 治山防災類佳作

為了讓臺東居民有一條安全、便利的出入道路,南迴公路拓寬改善執行多年,部分高架橋路段沿著山谷海岸迤邐前行,宛如一條條山間巨龍,風景美絕,然而施工過程也意外造成於臺東縣達仁鄉森永村安碩高架橋下的五福谷溪水質品質下降、洄游生物銳減。臺東分署隨即於2019年啟動調查,發現五福谷溪防砂壩原構造物年久失修,庫容也已經淤滿,對保全目標已失去保護功能,而且既有潛壩溢口磨損、基礎淘空,危及壩體及南迴公路安全;另一方面,由於壩體高度落差太大,達3公尺之多,對水生生物縱向遷移形成阻隔,使得過山蝦、日本禿頭鯊、鰻魚、青蛙等生物幾乎無法上溯、回不了家,僅在上游處發現1隻褐塘鱧現蹤。於是2021年與生態檢核團隊共同規劃,針對壩體改善、設置下游保護工以避免高架橋墩及既有壩體基礎破壞、建立生態迴游性廊道三大面向,施行「五福谷溪防砂壩加強工程」。

工程治理對策 多管齊下

工區位處五福谷溪主流,既有潛壩僅單獨壩體設計,缺乏相關配套副壩或基礎保護工,以致水流長期淘刷導致基礎裸露淘空、表層嚴重磨損;土砂調節能力也不足,壩體上游土砂堆積、壩體下游沖刷顯著,土砂沖淤不平衡。

工程治理對策多管齊下。五福谷溪河道平均坡度2%,是一條流域面積大於1,000公頃的野溪,具有常流水且流量豐沛,潛在土砂豐富,地質破碎易風化,整體地質條件不佳,工程首重防砂控制,考量土砂的處置與疏導。由於野溪施工便道一遇到颱風豪雨就有遭到沖毀的可能,施工易受阻礙,因此透過溪水引流改道及半半施工方式,設置導水土堤,確實導離水流;工地屬河谷地形,容易產生風力集中加乘現象,影響工程吊掛作業,因而設置風向袋配合管制人員,當風力過大時,立即停止吊掛作業,以確保施工安全。由於工區位處缺工嚴重的南迴地區,也透過設計標準化斷面及機械化施工,減少施工人力需求。

經調查工地環境、辨識及評估風險,工程團隊將「安全」納入方案研擬對策,採取適宜設計方案,包括:

設計標準化。蜂巢塊保護工均採標準化的預鑄塊構件設計,在率定操作SOP下,簡化模板施工組立作業,可有效縮短臨水作業時間及整體工期,減輕汛期施工風險,確保施工人員安全,提升後續組立準確性。

構件預鑄化。預鑄工法可以避免施工要徑集中,防砂壩改善及預鑄單元兩條要徑可以併行施工,單元生產完成後,即進行吊掛組裝,有效縮短工期、提升施工效益;此外,預鑄塊施工品質準確性高,可提升後續塊體固結強度;標準化構件規格一致,可減輕人為施工經驗影響施工品質。

施工機械化。利用預鑄工法配合吊卡車(或認證挖土機吊裝)等營建機械施工,有效提升施工效率,簡化人力需求,解決南迴地區缺工困境。

人員專業化。劃定各工項施工區並配置專業施工人員,各分項工區內重覆性作業能有效提升施工人員熟練度,降低因人員操作不熟悉而產生的職安風險。

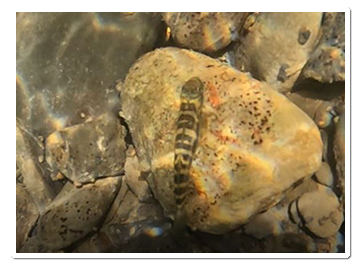

工程攜手生態 共創環境共好

規劃期間,臺東分署與生態團體多次溝通,共同設計了多項友善措施。為減少工程對生態棲地擾動,保留溪床自然岩盤及孤石的溪流自然環境;應用蜂巢預鑄塊填排塊石,比傳統壩體減省約30%,有效減低碳排放量,同時可增加構造物透水性,提供生物多孔隙棲息空間,確保生物移動路徑暢通。既有壩體降低,重新調整床面土砂組成,無高程落差可減少構造物衝突感,確保水流廊道的連續。為避免施工期間溪水混濁影響下游生態,於工程終點處施設臨時沖淤池,不定時清理及維護。防砂壩溢口設計採二階低水流路,確保枯水期維持生物基流量,維護溪流生態。參與設計的生態團隊將湯鯉設定為指標物種,防砂壩改善、土砂穩定後,2022年底已調查到黑邊湯鯉和大口湯鯉成功上溯,連洄游性魚、蝦、蟹也從4種變成10種,增加了1.5倍。

這項工程在設計階段便透過完整的地方用地及工程說明會,積極與當地居民溝通,聽取當地需求,取得地主同意無償提供,同時融入環境教育,提升民眾對環境的同感與重視,以增加工程後續生態保育成效,並獲得達仁鄉公所認養維護,透過妥善周延的管理維護,可望維持甚至延長工程設施的品質與功能,進而達到永續利用的目的。

接地氣的生活文化重建

步道周邊的梯田地景則打造成華南28號自然公園,成為學生觀察地形地質、森林生態動植物的戶外教室,也是村民運動散步及遊客的休憩場域。農村水保署指出,「古坑鄉華南生態公園綠廊道建置工程」利用景觀設計,傳承「交丁砌」的打石工法及打石文化,減少混凝土使用,落實生態永續,結合歷史文化地景與豐富自然景觀,提供了安全就學動線,也成為觀察地形地質、山脈水系、森林生態系及水生動植物的最佳戶外教室,沿途可認識竹林、蕨類、林鵰、五色鳥等動植物生態,使學校課程、社區活動和場域更緊密結合,也展現了空間最大化、優美化、永續化的友善空間理念,陽光健康、綠意美好,淋漓展現了接地氣的生活文化重建思維。

當村民再次踏上當年那條上學與返家的路,心中的感動難以言喻;既是通學的安心路徑,也是適合漫步賞景、健行運動的小旅行路徑。許多遊客慕名而來,沿著縣道149線走進華南社區,看農業、歷史、文化、環境、生態的交疊,如何封存了山村的自然滄桑,以及里山精神的美麗實踐。華南社區如今變得更美了,想不想親身來體驗一回?